蒙古襲来

1273年の三別抄の乱の終結を待って、文永の役が始まった。また、続く弘安の役は1276年の南宋の滅亡をふまえて実施された。日本に来襲したモンゴル軍のなかには、モンゴルに降伏した高麗人、南宋の江南の人々が多く含まれ、彼らの士気は当然高くなく、人種の異なる指揮官たちの間では内部抗争が絶えなかったことが戦闘に大きな影響を与えた。フピライは第3回の遠征を構想していたが、モンゴルの支配に対する江南地方での中国民衆の反乱、 またコーチ(現、ベトナム)の反抗があって、計画は実現しなかった。蒙古襲来は、このようにアジアの動向のなかで理解すべき事件であった。

蒙古襲来

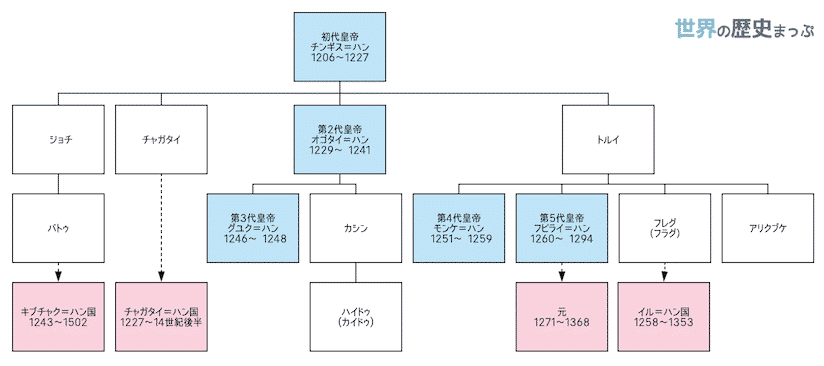

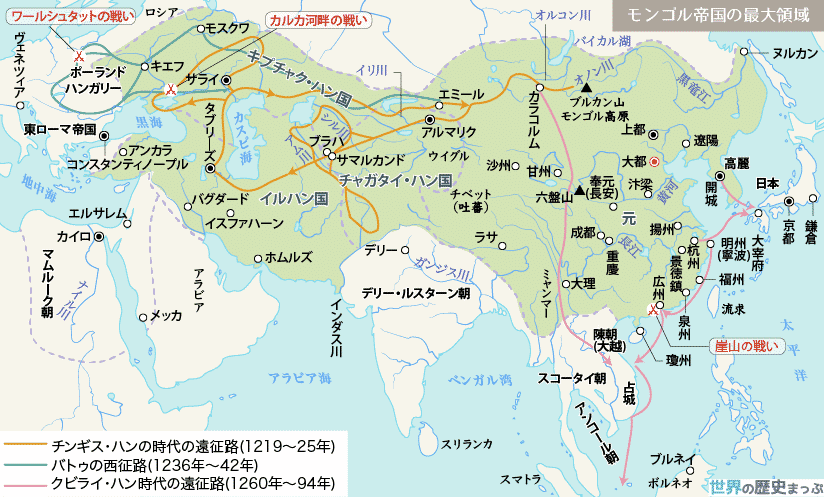

モンゴル民族はオノン・ケルレンの二つの河の上流にいた遊牧狩猟民族であった。一部族の長の子として生まれたテムジン(鉄木真、鉄を作る人という意味)は諸部族を統一し、1206年にオノン川のほとりで帝位についてチンギス=ハーン(成吉思汗、在位1206~27)を称した。彼の指揮のもと、モンゴル部族は急速に勢力を拡大し、中央アジアから北西インド・南ロシアにまたがる広大なモンゴル帝国が現出した。チンギス=ハーンを継いだ太宗(オゴタイ、在位1229~41)はカラコルムを都とし、東方では1234年に金(王朝)を減ぼし、高麗に出兵し、西方ではポーランド・ドイツの連合軍を打ち破った。チンギス=ハーンの孫にあたる5代目のフビライ(忽必烈、在位1260〜94)は都を大都(北京)に遷し、1271年、国号を中華の伝統にならって元(王朝)と称した。彼は中国大陸の支配に強い意欲を示し、南宋の討滅を推し進めていった。同時に南宋と朝貢・通商関係をもつ地域(カンボジア・ビルマなど)につぎつぎと派兵して支配下におき、東は高麗をおさえ、ついで日本の征服を計画するにいたった。

1268(文永5)年、フビライは高麗を仲介として国書を日本に送り、朝貢を求めてきた。幕府は返書を送らぬことに決し(外交権は朝廷ではなく幕府がもっていた)。西国の守護たちに「蒙古の凶心への用心」を指令した。北条本家の北条時宗(1251〜84)が北条政村(1205〜73)ら一門の長老たちに支えられて18歳の若さで執権の座につき、元(王朝)への対応を指揮することになった。フビライは翌1269(文永6)年、再び国書を届けた。朝廷は元(王朝)の要求は拒否するにせよ返書を送ることを提案し、草案まで作成したが時宗は断固としてこれを拒絶した。1271(文永8)年、元の使者張良弼(1217~86)が九州に到来し、入貢を強く迫った。時宗はまたも元(王朝)の国書を黙殺するとともに、九州地方に所領をもつ東国御家人に、九州に赴いて「異国の防御」にあたることを指令し、筑前・肥前の防衛を厳重にした。

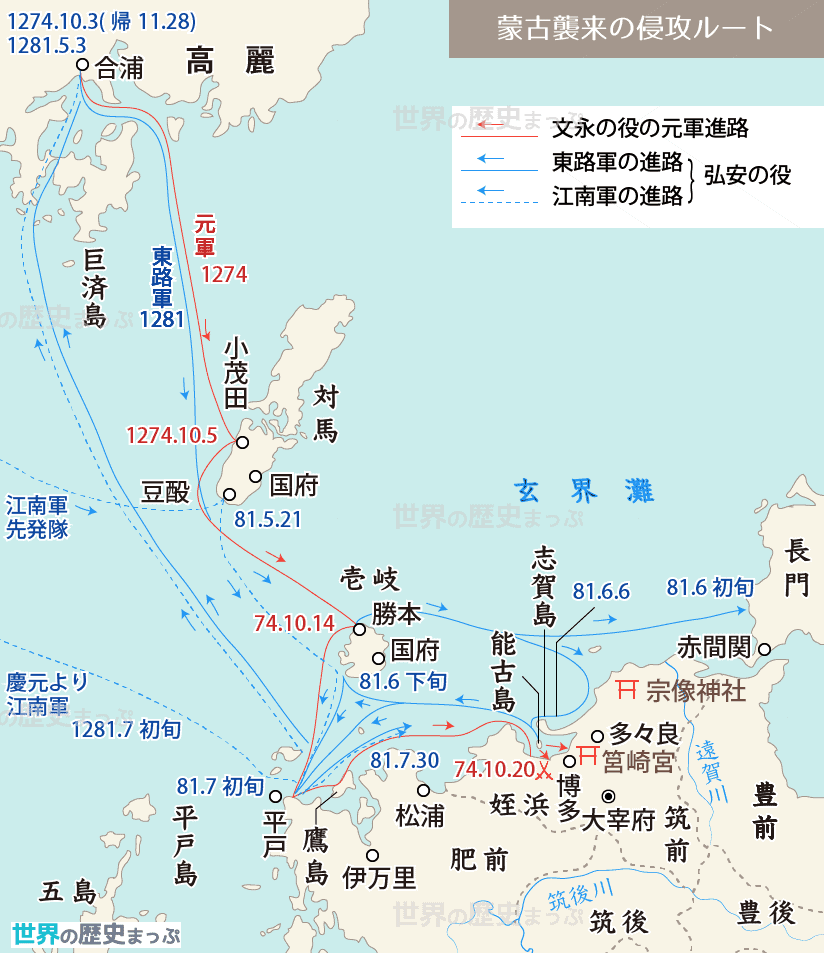

1274(文永11)年10月、元(王朝)は忻都(生没年不詳)・洪茶丘(1244〜91)を将とし、元兵2万と高麗兵1万を兵船900隻に乗せ、朝鮮南端の合浦(馬山浦)を出発させた。元軍は対馬に上陸して守護代の宗資国(?〜1274)を敗死させ、壱岐・松浦を襲い、博多湾に侵入した。幕府は筑前守護の少弐資能(1198〜1281)・少弐経資父子を大将とし、九州の御家人たちを動員してこれを迎え撃った。元軍の集団戦法や「てつはう」と呼ばれた火器の前に、一騎打ち戦法を主とする日本軍は非常に苦戦し、大宰府近くの水城まで退却した。元軍は日没とともに船に引き返したが、その夜暴風雨もあって、多くの兵船が沈没した。大損害をこうむった元軍は合浦へ退却していった。この事件を文永の役と呼ぶ。

元軍との陸戦図と防塁跡:文永の役における陸戦の一部。日本の騎馬武者は、当時29歳の竹崎季長である。元軍は「てつはう」とよばれる火薬を利用した武器(鉄の球型カンに火薬をつめて飛ばしたもので、のちの鉄砲=小銃ではない)を使用して日本軍をなやませた。

フビライは日本征服の望みを捨てず、1275(建治元)年には使者杜世忠(1242~75)をを長門へ送った。北条時宗は使者5人を鎌倉で切り捨てて抗戦の意思を内外に示すとともに、博多湾岸など九州北部の要地を御家人に警備させる異国警固番役を設け、博多湾沿いには石造の防塁を構築して元(王朝)の襲来に備えた。長門・周防・安芸の御家人には長門警固番役を課し、長門国守護には北条氏一門を任じて、これを指揮させた。長門国守護は一般に長門探題と称された。また山陽・山陰・南海3道諸国に対して、御家人・非御家人の区別なく、守護の指揮のもとに異国防護にあたることが指令された。従来、貴族や寺社などの荘園に住む「本所一円地の住人」は幕府の命令の及ばない存在であった。しかし、強大な外敵との戦いという緊張事態を迎え、彼らは守護の指揮下に配置され、本所に上納されるべき年貢は兵粮米として徴集させた。幕府の力は「本所一円地」にも強く働くようになった。これは幕府が全国の統治権者へと成長していくうえで、大きな画期の一つであった。

1276(建治2)年に南宋を滅ぼしたフビライは、1281(弘安4)年に2度目の日本遠征軍を送った。金忻・洪茶丘の率いる東路軍は元・高麗・江北の兵4万、宋の降将范文虎(生没年不詳)率いる江南軍は降伏した南宋の水軍を中心とする江南地方の兵で、10万と称していた。5月に朝鮮の合浦を船出した東路軍は、対馬・壱岐を侵し、 6月に博多湾に攻め込んだ。十分に準備をしていた日本の武士たちは奮戦して敵の上陸を阻止し、東路軍はいったん肥前の鷹島に退いて江南軍の到着を待った。寧波を出発した江南軍は7月に日本近海に姿を現し、東路軍と合流して総攻撃の態勢を整えた。ところがまさにそのとき、大型の暴風雨が元(王朝)の大船団を襲った。元船4000隻の大半が沈み、兵たちは溺死した。日本軍は台風がおさまるのを待って鷹島を攻撃し、多くの捕虜を得た。元軍は4分の3を失い、無事に帰った者は3万人に足りなかったといわれる。この事件を弘安の役といい、文永の役と合わせて、再度の元の来週を蒙古襲来(のちに元寇と呼ばれる)と呼んでいる。

神風

襲来に際しての暴風雨は古くから神風とされ、とくに太平洋戦争前は日本=神国という歴史観の根拠にすらなっていた。それゆえに暴風雨の正体を確かめる作業は重要な意味をもっている。現在、弘安の役のときは、大型の台風であったとの認識でほぼ一致している。問題なのは文永の役で、暴風雨はなかったとする説も提起されており、まだ決着をみない。

蒙古襲来の国際的背景

蒙古襲来は鎌倉武士の勇敢な戦闘と暴風雨によって退けられたが、モンゴルが日本征服を断念した背景には、高麗をはじめとするアジア諸国の抵抗があったことを忘れてはならない。モンゴルは1231年から58年まで、 6回にわたつて高麗に侵攻し、激しい抵抗を排除して、ついに高麗を服属させた。この時点で、モンゴルは日本ヘの遠征に本格的に着手した。しかし1269年、高麗の内部で反モンゴル派のクーデタがおこり、高麗軍の一部である三別抄が南朝鮮の農民と連携して3年にわたつて抵抗を続けた。このためモンゴルの征日計画は大幅に遅れ、1273年の三別抄の乱の終結を待って、文永の役が始まった。また、続く弘安の役は1276年の南宋の滅亡をふまえて実施された。

日本に来襲したモンゴル軍のなかには、モンゴルに降伏した高麗人、南宋の江南の人々が多く含まれていた。彼らの士気は当然高くなく、人種の異なる指揮官たちの間では内部抗争が絶えなかった。このことが戦闘に大きな影響を与えた。フピライは第3回の遠征を構想していたが、モンゴルの支配に対する江南地方での中国民衆の反乱、 またコーチ(現、ベトナム)の反抗があって、計画は実現しなかった。蒙古襲来は、このようにアジアの動向のなかで理解すべき事件だったのである。